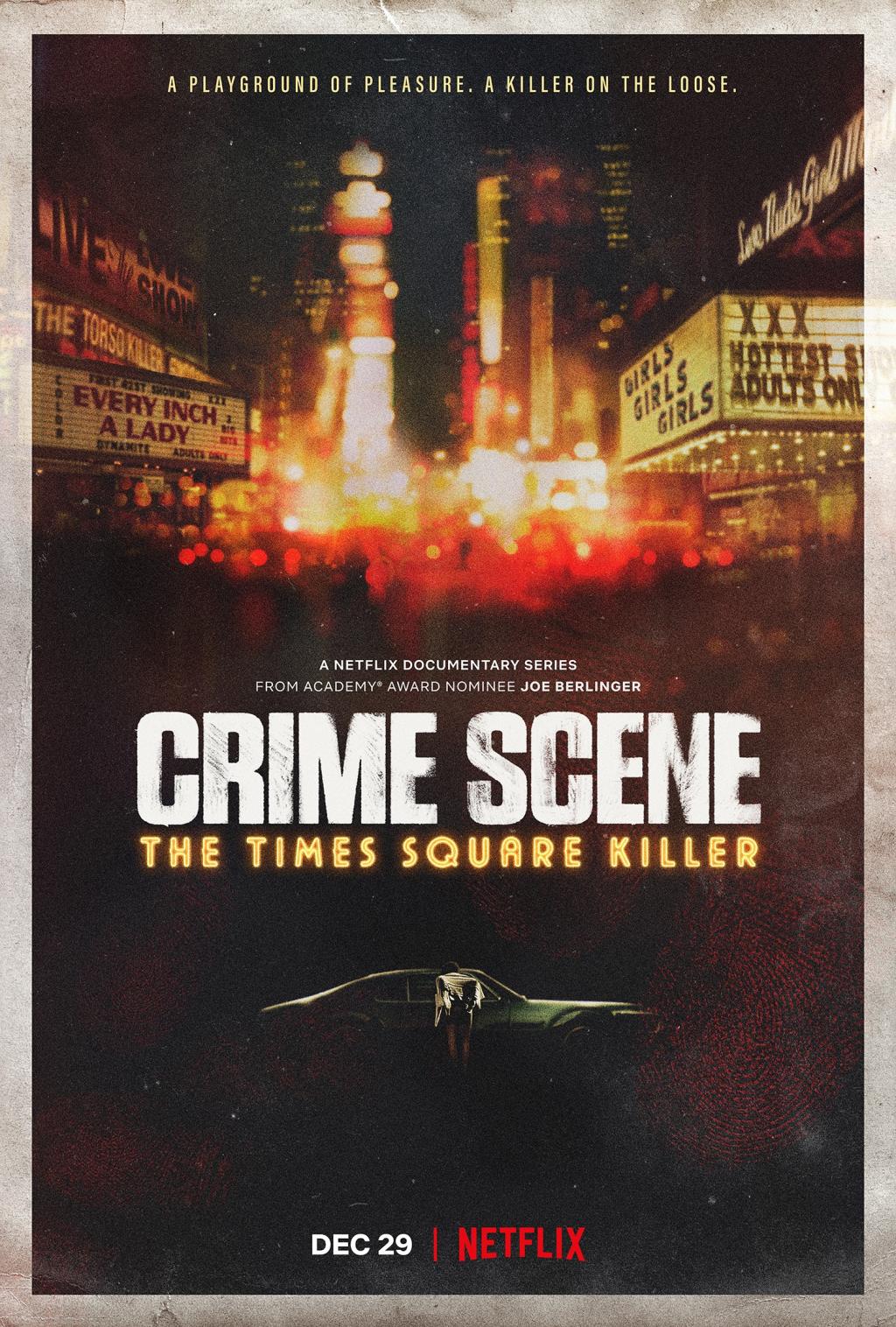

[넷플릭스 오리지널 리뷰] <크라임 씬: 타임스 스퀘어 킬러>

전 세계에서 가장 유명한 도시를 꼽으라면 어딜 꼽겠는가? 런던? 파리? LA? 베이징? 도쿄? 두바이? 아니, 대다수는 아마도 뉴욕을 뽑을 것이다. 미국 최대 도시로, 세계 경제·문화·패션의 중심지로 '세계의 수도'로 불리기도 하니 말이다. 그런 뉴욕의 중심이자 심장이라 불리는 게 맨해튼이며, 맨해튼의 사실상 유일무이한 랜드마크가 타임스 스퀘어다.

지금이야 전 세계 각지에서 수많은 사람이 몰려드는 가장 유명한 관광 명지롤 손꼽히지만, 1970~80년대만 하더라도 뉴욕시 전체가 범죄의 온상이었다. 선진국 최악의 범죄 도시로 악명이 자자했다. 미국 마피아의 근거지로 본래 치안이 안 좋았는데, 1970년대 불황이 겹치며 최악으로 치달았다. 강도, 마약, 강간, 노숙, 부패가 만연했다. 그 와중에 타임스 스퀘어 부근은 포르노 사업과 매춘이 일상화되다시피 했으니, 각종 범죄와 겹쳐 수많은 이름 없는 매춘부가 소리 소문 없이 사라졌다.

넷플릭스 오리지널 범죄 다큐멘터리 컬렉션 '크라임 씬'의 <타임스 스퀘어 킬러>는 1970년대 뉴욕 맨해튼 타임스 스퀘어를 음지에서 뒤흔든 연쇄 살인 이야기를 다룬다. 매일같이 사람이 죽어 나가는 마당에, 성을 파는 불법으로 먹고 살았던 매춘부들이 사라지고 죽어 나가는 데 아무도 관심이 없었을 테니 말이다. 작품은 그래서, 연쇄 살인범 그리고 연쇄 살인 사건을 심층적으로 들여다보는 대신 당시 시대상을 중심으로 타임스 스퀘어라는 괴물을 심층적으로 들여다보려 했다.

미궁 속으로 빠져든 경악 범죄

범죄 다큐멘터리라기보다 사회 다큐멘터리라고 하는 게 맞는 듯한 작품 <타임스 스퀘어 킬러>, 범죄 다큐멘터리에 일가견이 있는 '조 벌링거' 감독이 '크라임 씬' 컬렉션의 전작 <세실 호텔 실종 사건>에 이어 메가폰을 잡았다. 그 작품에서는 너무 사건에만 집착하는 경향을 보였는데, 이 작품에서는 정반대의 모습을 보인다. 그는 또한 넷플릭스 오리지널 다큐멘터리 시리즈 <살인을 말하다: 테드 번디 테이프>와 넷플릭스 오리지널 영화 <나는 악마를 사랑했다>를 연출하기도 한 테드 번디 전문가다.

하지만 제목에서 드러나듯 연쇄 살인범 이야기부터 하지 않을 수 없다. 1979년 12월, 타임스 스퀘어의 허름한 모텔 어느 방에서 불이 난다. 불길이 잡힌 후 방으로 들어간 경찰은 경악할 만한 장면을 목격한다. 젊은 여성이 목과 손이 잘린 채 엎드려 있었던 것이다, 그것도 한 명이 아닌 두 명이나. 가혹한 고문의 흔적과 성폭행 흔적이 있었다.

반면, 범인을 추적할 그 어떤 단서도 발견되지 않는다. 사건은 미궁 속으로 빠져든다. 그러다가 또 한 번의 끔찍한 살인 사건이 타임스 스퀘어를 강타한다. 비슷한 류의 살인 방식이었다. 경찰은 지난 번의 두 희생자 중 한 명이 성 노동자였다는 점과 이번 희생자도 동일하다는 점을 들어 성 노동자와 고객을 중심으로 수사를 전개한다. 아무래도 고객 중 하나가 가해자일 가능성이 높았다. 하지만 범인을 특정할 만한 단서가 현장에서 전혀 발견되지 않았기에 수사는 난항을 겪는다.

성 노동자를 노린 연쇄 살인범

주지했듯 작품은 연쇄 살인범과 연쇄 살인 사건도 들여다보려 하지만 그보다 더 심혈을 기울여 들여다보려는 건 1970~80년대 당시의 타임스 스퀘어다. 수많은 범죄가 하루를 멀다 하고 벌어지는 그때 그 시절의 타임스 스퀘어, 그중에서도 특히 취약했던 대상은 바로 성 노동자들이었다. 그들은 불법적으로 일을 하고 있었기에 신분을 알 수 없었다. 즉, 미국에서 살고 있지만 미국인으로 정식 등록이 되어 있지 않았던 것이다. 사라져도 아무도 관심도 없거니와 아무도 알 수 없었다. 바로 그 점을 노린 게 이 연쇄 살인범이다.

또한, 이 연쇄 살인범은 성 노동자들을 인간으로 생각하지 않았다. 사실 이 점은 여타 고객들 그리고 포주들도 마찬가지였지 않을까 싶다. 그저 돈만 주면 성 노동을 넘어 인간 자체를 마음대로 해도 된다고 생각했던 것이다. 하지만 성 노동자가 돈을 받고 파는 건 오로지 '성'일 뿐이었다. 그 이상도 이하도 아니었다.

참혹한 짓을 저지른 연쇄 살인범의 정체는 뭐였을까. 1980년, 뉴저지의 어느 모텔에서 유사 사건이 발생한다. 출동한 뉴저지 경찰도 뉴욕 경찰처럼 아무런 단서도 발견하지 못한다. 공조 체제가 완비되어 있었다면 충분히 더 빠르게 잡아들일 수 있었을 텐데, 당시엔 공조 체제가 전혀 실행되지 않고 있었다고 한다. 그러다가 천우신조로 탈출에 성공한 생존자 덕분에 범인을 잡을 수 있었다.

그의 이름은 리처드 코팅햄, 프로그래머로 일하며 아내와 두 자식도 둔 지극히 평범한 중산층 가정의 가장이었다. 도무지 납득이 가지 않는 그의 연쇄 살인 행각, 어린 시절에도 딱히 문제를 찾을 수 없기에 더욱 그렇다. 그래서일까, 작품이 연쇄 살인범보다 연쇄 살인 사건을 더 들여다봤고 그보다 당시 시대상을 더 들여다본 게 말이다. 그렇다고 리처드 코팅햄을 시대가 낳은 괴물이라 칭하는 건 어폐가 있을 것이다. 당대라는 괴물이 피해자를 양산시키는 데 크게 일조한 건 맞지만.

1970~80년대 타임스 스퀘어의 어둠

영국 역사상 최악의 연쇄 살인범이라고 불리는 이들이 있다. 성 노동자를 대상으로 살인을 저질렀던 '요크셔 리퍼' 피터 서트클리프, 그리고 렌트보이를 대상으로 살인을 저질렀던 데니스 닐슨이 그들이다. 공통적으로, 불황의 한가운데에서 아무도 관심을 갖지 않는 무(無)에 가까운 존재들에게만 손을 뻗었다. 연쇄 살인이라는 도무지 이해할 수 없는 짓을 아주 주도면밀하게 한 것이다.

그리고, 경찰의 무능도 항상 한몫한다. 한국의 연쇄 살인범 유영철의 경우에도 전기와 다르게 후기에는 성 노동자를 대상으로 살인을 저질렀는데, 경찰의 어이없고 황당하기 그지없는 무능으로 잡았다가 놓치기도 했다. 그런가 하면, 수많은 이가 죽어 나가는 동안 실마리를 전혀 잡지 못했다. 위에서 언급한 연쇄 살인범들의 경우에도 경찰이 제대로 한 일을 찾아 보기가 힘들다. 사실상 모두가 지극한 우연으로 붙잡혔던 것이다.

하여, 이 작품은 1970~80년대 뉴욕 맨해튼 타임스 스퀘어의 어두운 현실 단상을 꽤 심층적으로 들여다보는 데 보다 더 의의가 있다 하겠다. 범죄 다큐멘터리로보다 사회 다큐멘터리로 보다 더 의의가 있다 하겠다. 조 벌링거 감독은 조만간 또 다른 다큐멘터리로 우리를 찾아올 텐데, 어떤 방식으로 어떤 범죄를 또는 어떤 현상을 들여다볼지 기대된다. '크라임 씬' 컬렉션 또한 어떤 작품이 뒤를 이어 찾아올지 기대된다.

'넷플릭스 오리지널' 카테고리의 다른 글

| 뮌헨 회담의 소용돌이에 던져진 젊은이들 <뮌헨: 전쟁의 문턱에서> (0) | 2022.02.04 |

|---|---|

| 신개념 하이틴 로맨스 좀비 스릴러 <지금 우리 학교는> (0) | 2022.02.01 |

| 일본을 사랑하는 마음으로 일본을 정면조준한다 <신문기자> (0) | 2022.01.26 |

| 미국 역사상 가장 성공한 복서의 롤러코스터 같은 삶 <악마와의 거래> (0) | 2022.01.24 |