[지나간 책 다시읽기] 코맥 매카시의 소설 <로드>

세계 문학계의 주류인 미국 문학과 유럽 문학. 당초 두 문학은 그 뿌리가 같다. 하지만 필자가 읽었던 소설들에게서 느꼈던 바는 사뭇 다르다. 한 마디로 정의를 내릴 수는 없겠지만, 미국 문학은 간결한 가운데 유머가 있고 유럽 문학은 끈덕진 가운데 클래식하다고 말할 수 있을 것 같다.

그런 점에서 볼 때, 미국 문학은 날카로운 비판과 함께 조금은 밝은 분위기가 함께 한다고 볼 수 있다. 반면 유럽 문학은 묵직한 주제 위에서 조금은 어두운 분위기가 함께 한다고 볼 수 있을 것이다.

그렇다면, 묵직한 주제 위에서 지극히 어두운 분위기가 감도는 미국 문학은 어떤 느낌일까? 거기에 미국 문학의 특징인 간결한 문체가 함께 한다면? 미국 현대문학을 대표하는 작가 중 한 명인 코맥 맥카시의 2006년도 작품 <로드>가 바로 그런 작품이다.

허무 위에 새겨진 소멸의 이미지를 그리다

문장의 대가 김훈 작가의 <칼의 노래>(문학동네)를 들여다본다. <칼의 노래>의 첫 소절은 이렇다. 우울할 겨를도 없이 허무와 싸웠던 이순신을 그린 <칼의 노래>.

“버려진 섬마다 꽃이 피었다. 꽃 피는 숲에 저녁노을이 비치어, 구름처럼 부풀어오른 섬들은 바다에 결박된 사슬을 풀고 어두워지는 수평선 너머로 흘러가는 듯싶었다. 뭍으로 건너온 새들이 저무는 섬으로 돌아갈 때, 물 위에 깔린 노을은 수평선 쪽으로 몰려가서 소멸했다.”

이번엔 <로드>의 초반 부분 중 한 소절을 읊어본다. 군더더기 없는 김훈 작가의 문장과 분위기상으로 상당히 비슷한 느낌을 준다. 허무 위에 새겨진 소멸의 이미지. 단 몇 줄로 그 이미지를 이리도 완벽하게 표현해낼 수 있을까 하는 감탄이 든다.

“강이 있는 골짜기 건너편에서 길은 완전히 검게 타버린 곳을 통과했다. 가지를 잃은 채 숯이 돼버린 나무줄기들이 사방으로 뻗어 있었다. 길 위에서 재가 움직였다. 검게 변한 전신주에서 뻗어나온 늘어진 손 같은 눈먼 전선들이 바람에 가늘게 훌쩍였다.”(본문 속에서)

명백한 죽음의 길을 가는 부자(父子)

알 수 없는 대재앙으로 모든 것이 불에 탔고, 재가 하늘을 덮어 하늘을 볼 수 없다. 햇볕이 들지 않는 대지에는 살아있는 생물이 없고, 죽어있는 사물만 있다. 살아남은 이들은 사물을 쟁취하려 서로를 죽이고, 유일하게 살아있는 생물을 잡아먹으려고 서로를 죽인다.

아버지와 아들은 그 죽음의 길을 끊임없이 걷고 또 걷는다. 아내이자 엄마는 그 길 끝에 결국 죽음 밖에 없을 거라는 걸 직시하고 자살을 택했다. 그 상황에서는 누구도 욕할 수 없는 현명한 선택이었다. 반면 아버지와 아들은 그 힘든 길을 택한 것이다. 명백한 죽음의 길.

그들은 시종일관 추위와 배고픔에 직면한다. 그에 모자라 살아남은 다른 인간들의 위협에도 직면해 있다. 이 세상 어디를 둘러봐도 나를 도와줄 사람이 없고, 내가 도와줄 사람 또한 없다. 그럼에도 그들이 명백한 죽음의 길을 가며 기어코 살아가는 이유는 무엇일까.

죽는 게 두려워서? 그렇지 않다. 소설 속에서 아버지는 언제든 죽을 마음의 준비가 되어 있다. 그건 심지어 아들도 마찬가지이다. 그렇담 산전수전 다 겪은 어른들이 말씀하시는 것처럼, “그냥 사는 거지, 뭐”와 같은 당위론적인 이유일까? 그렇지 않다. 소설은 종말 이후의 세계를 배경으로 하고 있다. 대부분의 사람들이 죽었고, 세계 또한 대부분 파괴되었다. 차원이 다른 어려움과 두려움에 직면하게 되었을 때 어떤 느낌이 들지 알 수 없지만, “그냥”이라는 말을 붙일 수 없을 것이다. 그렇다면 남은 건 하나다. ‘희망’

우리는 불을 운반하는 사람들이다

이 절망의 한계를 넘어선 세계에서, 그들에게 남은 건, 서로의 존재뿐이다. 아마도 그들은 서로가 아니었으면 벌써 죽고 없었을 것이다. 그렇게 그들은 서로를 의지한 채 순간순간을 견디고 한 발 한 발 내딛는다. 그들의 순간순간이, 한 발 한 발이 기적과도 같아 보인다.

“나중은 없다. 지금이 나중이다. 우아하고 아름다운 모든 것들, 너무 우아하고 아름다워 마음에 꼭 간직하고 있는 것들은 고통 속에서 나온 것이기도 하다. 슬픔과 재 속에서의 탄생. 남자는 잠든 소년에게 작은 소리로 말했다. 그래서, 나한테는 네가 있는 거야.”(본문 속에서)

그리고 ‘희망’ 어딘가 반드시 ‘정상적인’ 인간이 있을 거라는 희망(종말 이후의 세계에서는 ‘정상’이란 기준이 달라졌을 테지만, 종말 이전의 ‘정상’ 개념으로 상정해서), 그래서 살아남을 수 있을 거라는 헛된 희망, 어떻게든 아들만은 살아남을 수 있을 거라는 아버지의 희망, 그리고 아직 종말 이전의 정상적인 인간의 마음씨(착하고 순수한)를 간직하고 있고 이를 실천할 수 있을 거라는 아들의 희망. 이 희망들로 그들은 길을 가고 있다.

“남자는 이제 죽음이 다가왔다고, 남들 눈에 띄지 않고 숨을 수 있는 곳을 찾아야 한다고 생각하기 시작했다. 남자는 소년이 자는 모습을 지켜보고 있다가 걷잡을 수 없이 흐느끼곤 했다. 하지만 죽음 때문이 아니었다. 남자는 무엇 때문인지 잘 몰랐지만, 아마 아름다움이나 선(善) 때문일 거라고 생각했다.”(본문 속에서)

그들이 궁극적으로 품었던 희망이자 이 소설이 궁극적으로 말하고자 하는 건 아들의 희망일 것이다. 아버지가 아들의 자는 모습을 볼 때 걷잡을 수 없이 흐느끼곤 했던 이유가 죽음 때문이 아니라 아름다움이나 선(善)때문일 거라고 생각하는 장면을 통해 알 수 있다.

아버지는 모든 기력을 동원해 아들만을 보호하려고 다른 무엇도 신경 쓰지 않는다. 아니, 못한다. 반면 아들은 이 묵시록보다 더욱 참혹한 세계에서도 ‘인간’임을 잊지 않았던 것이다. 길 잃은 아이와 노인을 보고 그냥 지나치지 못하고 아버지를 다그쳤던 것이다. 지금 세계에서는 어찌 보면 당연한 생각일지 몰라도, 종말 이후의 세계에서는 너무나도 위험한 생각일 수 있다.

하지만 넓게 멀리 생각해보면 아들의 이 생각은 인류에게 남은 마지막 희망일지도 몰랐다. 아버지는 그걸 깨달았을 것이다. 그래서 자신은 죽어가지만 죽음이 두렵지 않았고, 혼자 남게 될 아들을 걱정하지도 않았다. 아들이라면 어떻게든 살아남아 이 세상을 밝힐 수 있을 것이었다. 아버지는 아들에게 말한다.

“우리는 불을 운반하는 사람들이다”(본문 속에서)

함께 읽어볼만한 '책으로 책하다' [지나간 책 다시읽기]

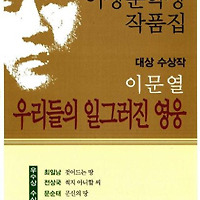

2013/10/14 - [지나간 책 다시읽기] - <우리들의 일그러진 영웅> 자기 몫을 뺏기고도 분노 없던 이들이 만든 세상

2013/09/30 - [지나간 책 다시읽기] - 이토록 드라마틱한 역사 이야기가 또 있을까?

2013/09/11 - [지나간 책 다시읽기] - 소설 <위대한 개츠비>는 위대하지만, 소설 속 '개츠비'는?

'지나간 책 다시읽기' 카테고리의 다른 글

| <타잔> 친숙함으로 포장되는 흉악함의 정당화 (14) | 2013.12.06 |

|---|---|

| <서푼짜리 오페라>서글픈 한 마디... "돈이 세상을 지배하니까요" (12) | 2013.11.04 |

| <우리들의 일그러진 영웅> 자기 몫을 뺏기고도 분노 없던 이들이 만든 세상 (9) | 2013.10.14 |

| 이토록 드라마틱한 역사 이야기가 또 있을까? (8) | 2013.09.30 |